[한겨레] 가계 동향 들여다보니

일자리 불안·집값-노후 걱정에

1분기 소비성향 12년만에 최저

소득분위·연령별 모두 졸라매

수입 늘었지만 지출은 안 늘어

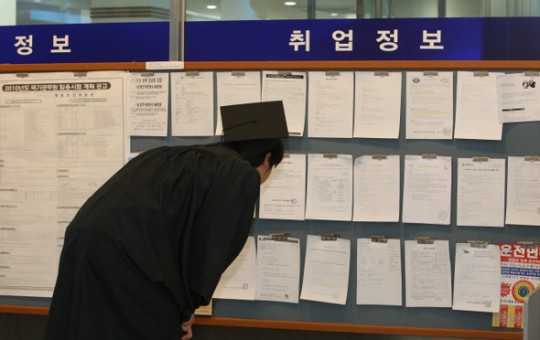

졸업식을 마친 대학생이 학사모를 쓴 채 학교 취업게시판을 살펴보고 있다. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

중소기업에 다니는 박아무개씨와 그의 아내가 한 달에 버는 돈은 600만원가량이다. 그는 5개월 전에 2억원 빚을 내어 집을 장만한 뒤로는 “아끼자는 말을 입에 달고 산다”고 말했다. 달마다 주택 빚 원리금을 갚는 데 150만원을, 은퇴한 부모님에게 용돈 50만원을 보내다 보니, 여행은 물론 옷가지와 책 구입비도 크게 줄였다. 박씨는 “비정규직인 아내는 물론 정규직인 나도 앞으로 언제까지 회사를 다닐 수 있을지 걱정이다. 부모님이 편찮으시거나 집안에 우환이 있으면 목돈이 들어갈 것 같아서 늘 불안하다”고 말했다.

가계가 갈수록 씀씀이를 줄여가고 있다. 불안정한 고용과 저임금, 가계빚, 노후에 대한 불안감이 복합적으로 작용한 결과다. 전문가들은 장기 소비침체는 일시적 경기부진 탓만이 아니라, 한국 경제의 구조적인 불안 요인을 반영하고 있다고 지적한다.

24일 통계청의 ‘가계동향’을 보면, 올해 1분기 전국 2인 이상 가구의 평균소비성향은 72.3%로 나타났다. 평균소비성향은 소비지출을 세금 등을 뺀 처분가능소득으로 나눈 값이다. 관련 통계 집계를 시작한 2003년 이후 1분기 기준으로는 가장 낮은 수준이다. 소득분위나 연령별로는 모든 계층에서 소비성향이 떨어지고 있다.

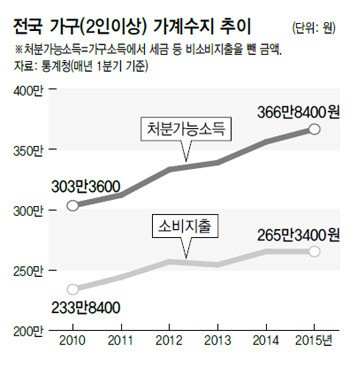

평균소비성향 하락은 2012년부터 굳어진 흐름이다. 2012년 이후 소비지출 증가율은 줄곧 처분가능소득 증가율을 밑돌았다. 소득이 늘어나는 만큼 소비는 늘리지 않았다는 뜻이다. 올해 1분기에 월평균 처분가능소득(전국 2인 이상 가구 기준, 소득에서 세금 등 비소비지출을 뺀 금액)은 366만8000원으로 1년 전보다 3.0% 증가했으나, 월평균 소비지출은 265만3000원으로 1년 전(265만6000원)과 같은 수준에 머물렀다. 2014년 1분기에도 소득은 한 해 전보다 5.0% 증가했으나, 지출은 같은 기간 4.4% 늘어나는 데 그쳤다.

늘어난 소득은 소비 대신 개인연금 등을 포함한 저축에 쓰인 것으로 보인다. 올해 1분기 흑자율은 27.7%로 1년 전보다 2.2%포인트, 5년 전보다는 4.8%포인트나 뛰어올랐다. 흑자율은 소득에서 가계지출(소비지출+비소비지출)을 뺀 금액을 가리키는 흑자액을 처분가능소득으로 나눈 값이다. 가계동향에서는 흑자액의 쓰임새까지는 드러나지 않지만, 사적연금 지출이나 저축 등 가계 자산을 늘리는 데 쓰인 지출이 포함된다.

또 가계빚 상환 방식이 이자만 내는 거치식이나 일시상환식에서 원금도 나눠 내는 원리금 분할상환식으로 바뀌어 가는 것도 흑자액이 늘어나는 배경으로 꼽힌다. 흑자액에는 가계빚 상환금 중 이자 상환 비용을 뺀 원금 상환분도 포함된다. 정부는 2011년 이후 가계부채 충격을 줄이기 위해 대출 상환 방식을 만기 일시상환식 대출이나 거치식 대출에서 원리금 분할상환 대출로 전환하도록 유도하고 있다.

세금과 공적연금, 사회보험료도 가계의 소비를 줄이는 원인이다. 이런 지출을 포함하는 비소비지출의 증가율은 2011년 이후 4년 연속으로 소비지출 증가율보다 높았다. 이에 따라 가계지출 전체에서 비소비지출 비중도 2011년 1분기 23.2%에서 2015년 1분기 24.2%로 1.0%포인트 커졌다. 특히 비소비지출 중에서도 경상조세지출과 공적연금 지출과 사회보험료 지출이 크게 늘었다. 1년 전과 비교하면 각각의 지출 증가율은 비소비지출 증가율(1.0%)을 훌쩍 뛰어넘는 7.0%, 4.4%, 5.0%이다. 통계청 관계자는 “임금 인상과 함께 취업자 및 사회보험 가입자가 늘어난 영향이 크다”며 “보험료 인상도 일부 작용했다”고 말했다.

임일섭 우리금융경영연구소 금융연구실장은 “최근 가계의 소비 부진은 부채상환 부담이 늘어나는 것과 함께 미래에 대한 불확실성, 노후 대비 등 소비심리 위축이 큰 원인으로 작용하고 있다”고 말했다. 권규호 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 “2000년 이후 기대수명이 해마다 평균적으로 0.45살씩 늘어나고 있지만 노동시장의 은퇴 시기는 이와 비례해 증가하지 않고 있다. 경제구조 개선 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.

세종/김소연 김경락 기자 dandy@hani.co.kr